今回は蓄冷剤(保冷剤)の選び方と効果的な使い方や注意点などについてご紹介致します。

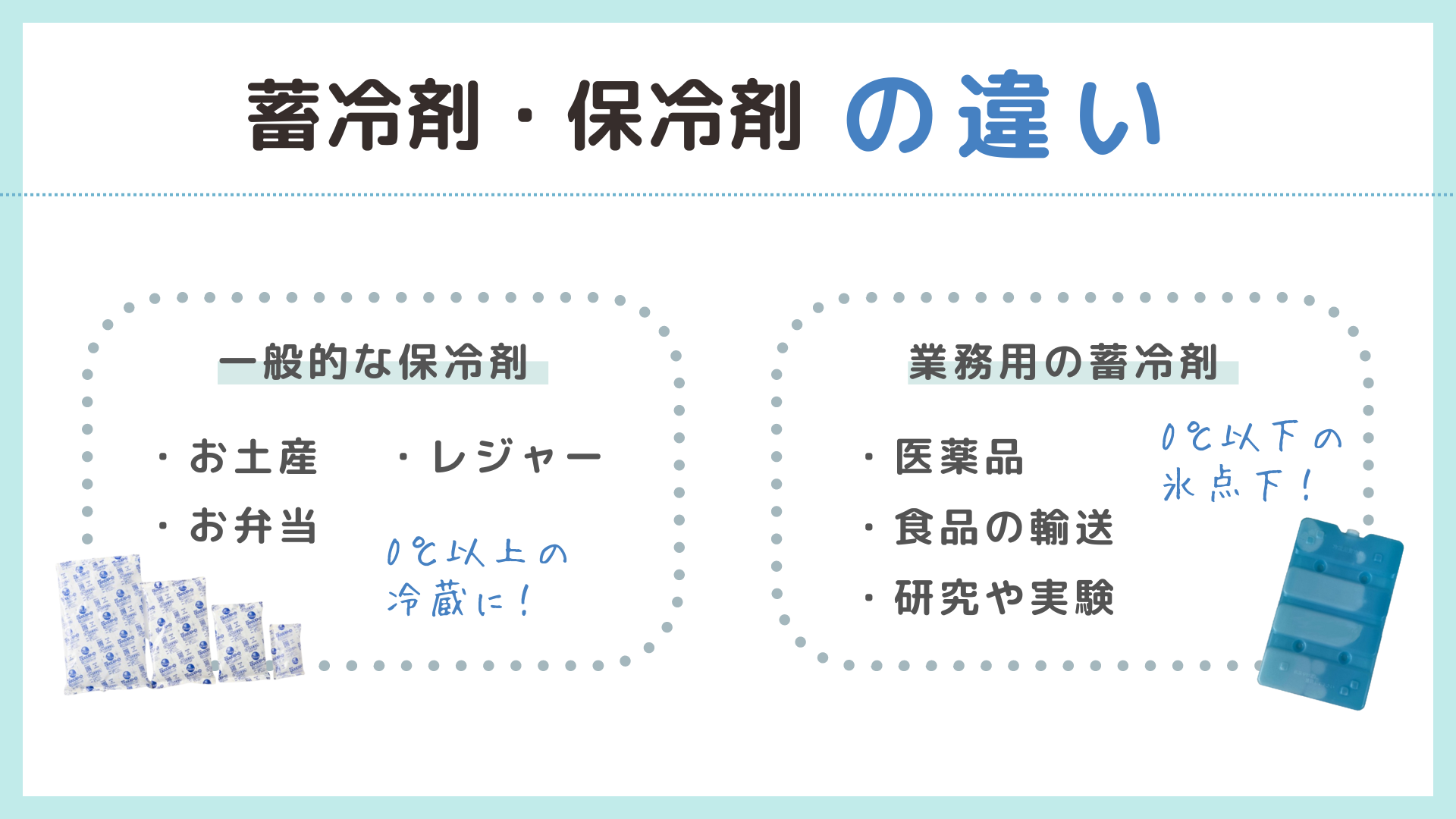

蓄冷剤という言い方はあまり一般的ではないかもしれませんが、業務用で低温物流に使われる保冷剤は蓄冷剤と呼ばれています。保冷剤と蓄冷剤に厳密な定義はなく、維持したい温度帯によって使い分けられます(^^)

・一般的な保冷剤

持ち運び用のお土産やキャンプなどのレジャー活動で使われることが多く、通常は0℃以上の冷蔵を目的としています。これらの保冷剤は、一般家庭や小規模な商用利用に適しています。

・業務用の蓄冷剤

より厳しい条件下での冷却を必要とする場面で活躍します!例えば、医薬品や特定の食品の輸送などでは、0℃以下の氷点下を長時間保つ必要があります。これには専門的な保冷剤が必要であり、蓄冷剤と呼ばれます。

以下でさらに詳しく説明いたします!

①蓄冷剤の種類

蓄冷剤(保冷剤)はナイロンや不織布フィルムに封入された「ソフトタイプ」と、ブロー成型容器を使った「ハードタイプ」の2種類に大別されます。

・ソフトタイプ

お土産やケーキなどの持ち帰りなど、一度限りの使用が多く、安価であるが耐久性には難があります。

ただ、薄いフィルムに封入されているため柔らかくフレキシブルに動くため医療用に患部を冷やすのに使われたり、猛暑対策品として使われたりもしています。

・ハードタイプ

プラスチック容器に封入されており、繰り返し使用可能で耐久性がありますが、形状の変更ができません。

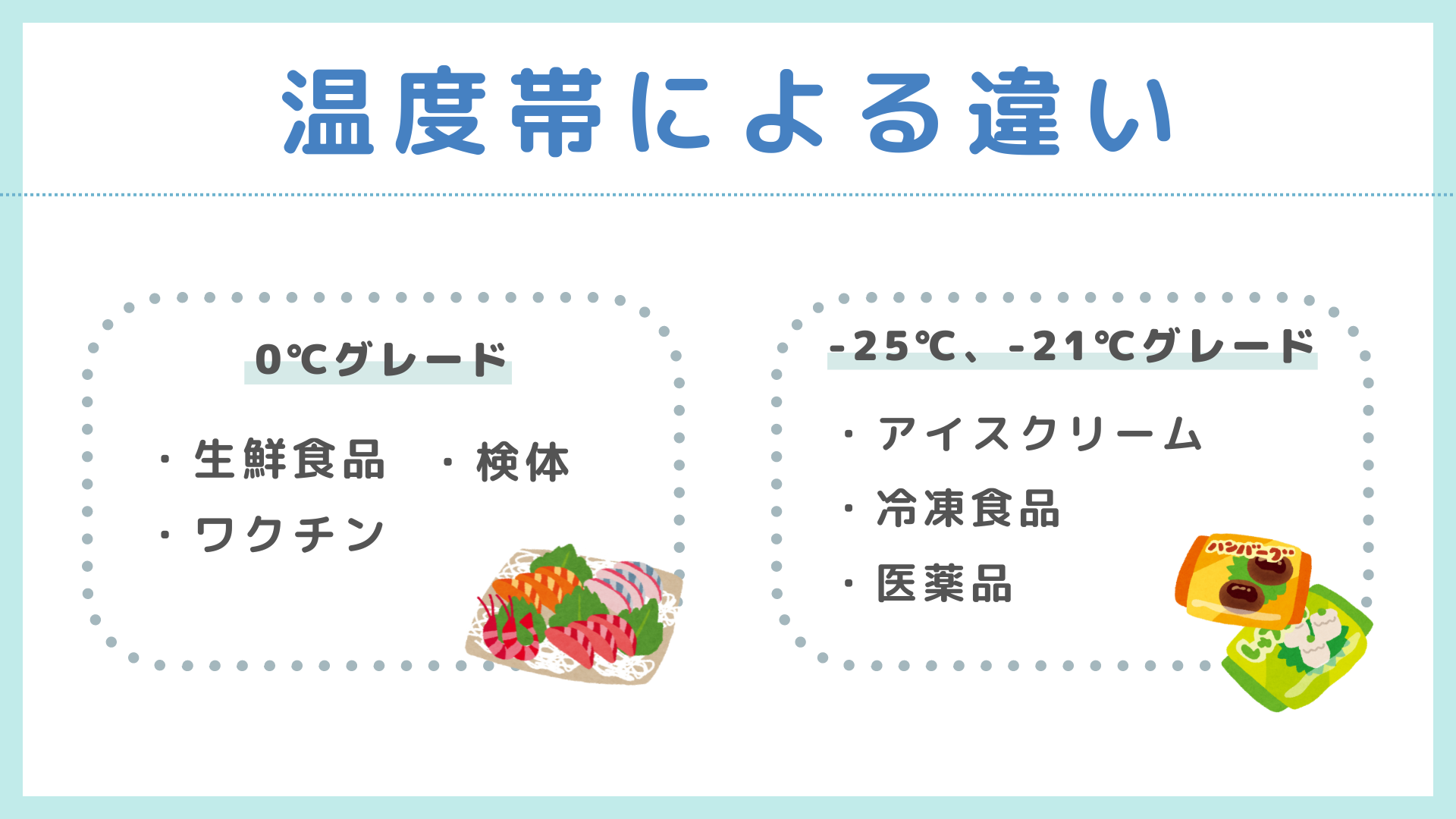

②蓄冷剤の温度帯による違い

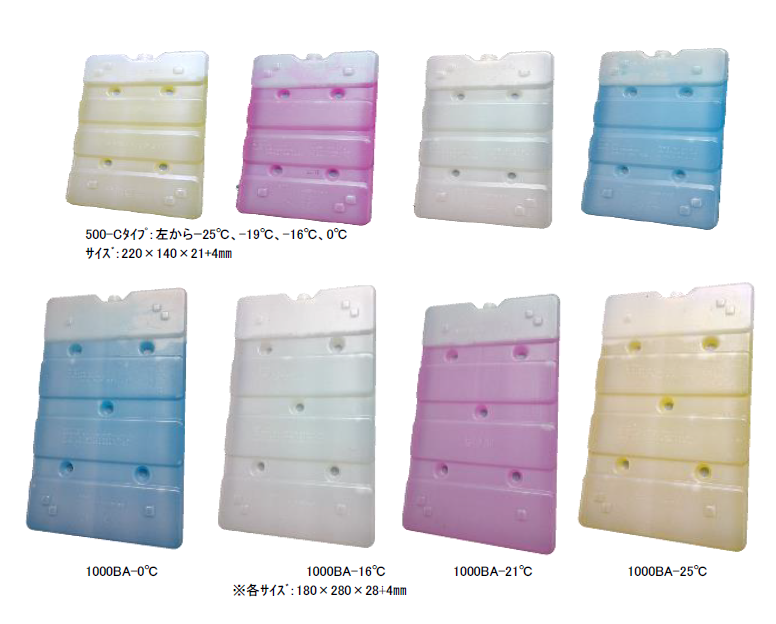

蓄冷剤の内容物は、基本的には水と添加剤から成っています。各メーカーによって違いますが、0℃、-16℃、-21℃、-25℃など様々な融点の蓄冷剤が販売されています!

水の融点は0℃ですが、そこに添加剤を加えることで融点を変化させています。

水は固体から液体に相転移する際に熱の吸収が起こり、融点以外では熱量は温度上昇に使われますが、融点では相が変化するのに熱量が使われるため融点付近で温度が維持されます。

これを利用して目的の温度を維持するために、さまざまな融点の蓄冷剤が使われています(*^-^*)

・0℃グレードの蓄冷剤

10℃以下の冷蔵で商品を運ぶ際に適しており、肉・魚・野菜などの生鮮食品や、ワクチンや検体など5℃前後の輸送でも使われています。

・-16℃、-25℃、-21℃グレードの蓄冷剤

低温管理が必要な医薬品の輸送に適しています!アイスクリームや冷凍食品、低温管理が必要な医薬品や化学物質などの温度管理に使われています。

※追記

0℃以上の融点を持たせた蓄熱剤というものもあります。ワクチンや検体など2~8℃、15~25℃帯などに対応した蓄熱剤もご提案可能です。

↓弊社取扱い蓄冷剤、詳細や価格などは別途お問い合わせください。

③蓄冷剤の準備

蓄冷剤の効果を最大限に引き出すためには、以下の手順が重要です!

・冷凍庫での凍結

蓄冷剤を使用する前に、十分に冷凍庫で凍結させる必要があり、蓄冷剤それぞれの温度帯に適した冷凍庫の設定が必要です!

0℃グレードの蓄冷剤を凍結させるには…

冷凍庫の温度を0℃グレードの温度帯以下、つまり「-10℃以下」に設定します。

-25℃グレードの蓄冷剤を凍結させるには…

冷凍庫の温度を-25℃グレードの温度帯以下、つまり「-35℃以下」に設定します。

一般的な家庭用冷凍庫では、-20℃程度までの設定が可能ですが、-16℃以下の蓄冷剤を完全に凍結させるのは難しい場合があります。そのため、-16℃以下の蓄冷剤を素早く凍結させるには、急速凍結庫が必要です。

・急速凍結庫の利用

急速凍結庫は、-30℃から-40℃の冷気を吹き付けて素早く蓄冷剤を凍結させることができます。これにより、蓄冷剤の効果を最大限に引き出し、冷蔵・冷凍物品の安全な輸送や保管を実現することが可能に◎

蓄冷剤の凍結は、その性能を最大限に発揮するために重要なステップです(^^)使用前に適切な準備を行い、蓄冷剤を正しく活用しましょう!

なお0℃グレード、-16℃グレードは家庭用の冷凍庫でも凍結でき、導入しやすい「5枚セット」もございますので、追加購入したい場合でも気軽に購入いただけます!

④蓄冷剤の使い方

蓄冷剤は、ドライアイスとは異なり、周囲の熱を吸収することで冷却効果を発揮!ドライアイスが気化することで空間を冷やすのに対し、蓄冷剤は直接商品に接触して使用することで、冷凍品や冷蔵品の冷却に効果を発揮します。ただし、蓄冷剤の冷やし込む力は限られているため、使用方法に注意が必要です。

・冷凍品の場合

冷凍品には蓄冷剤を商品に直接接触させるように配置すると効果的です。蓄冷剤を固めて置くよりも、各面に均等に配置することで商品全体を均一に冷やすことができます。

・冷蔵品の場合

蓄冷剤は葉物野菜などと直接接触させないように注意が必要!直接接触すると低温焼けを引き起こす可能性がありますので、適切な位置に配置しましょう。

※追記

冷凍庫から取り出したばかりの蓄冷剤は過冷却状態となっています。しばらく時間を置くことで蓄冷剤の温度帯付近で安定しますが、0℃グレードの蓄冷剤も取り出したばかりはマイナス温度になっていますのでご注意ください。

逆にこれを利用して、商品を入れる前の保冷ボックスに予冷として過冷却状態の蓄冷剤を投入し、少し時間をおき温度が安定してから商品を入れるという運用も可能です◎

蓄冷剤の正しい使い方を理解し、適切に活用することで、冷蔵・冷凍品の品質管理が向上し、効率的な物流が実現します!

↓弊社試験設備の急速凍結庫

⑤保冷ボックスとの併用

蓄冷剤単体では、商品の保冷は十分に出来ませんし、逆に保冷ボックスだけでも限界があります。保冷ボックスと蓄冷剤を併用することで初めて温度管理が可能になります!

弊社ではお客様の運用状況に合わせて、必要な保冷ボックスのスペックや蓄冷剤量を試算することが可能です。

・試算と提案

運用状況や要件に合わせて、必要な保冷ボックスの仕様と蓄冷剤の量を試算します。外気温、保持したい温度、作業時間、および商品の量や種類などを考慮して、最適な組み合わせをご提案いたします(^^)

・温度テストと恒温槽の活用

恒温槽設備を活用することで、実際の状況に合わせた温度テストを行うことができますので、保冷ボックスと蓄冷剤の組み合わせが運用上問題ないことを確認します!

保冷ボックスと蓄冷剤を組み合わせることで、商品の品質を確保し、効率的な物流を実現するお手伝いをさせていただきます。さらに、蓄冷剤や凍結庫など、保冷ボックス以外の設備やアイテムも豊富にご提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

⑥まとめ ※追記

蓄冷剤(保冷剤)についてご紹介してきました。簡単にまとめますと以下のようになるかと思います。

①蓄冷剤にはソフトタイプとハードタイプがある

②業務用のハードタイプには用途に応じて様々な温度帯がある

③しっかりと蓄冷剤の効果を発揮するためには、蓄冷剤の温度帯-10℃以下の冷凍環境が必要

④保冷ボックスやカバーとセットでお使いいただくことで長時間温度維持が可能

これらのポイントを把握することで、お客様の目的や状況に応じて最適な蓄冷剤の選択ができるようになるのではないでしょうか。

もちろん、お客様の具体的な使用状況や要件に基づいて、適切な蓄冷剤をご提案させていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください(*^-^*)