日本は「災害大国」と呼ばれ、毎年のように地震、台風、豪雨などの自然災害に見舞われています。そして、近い将来に高い確率で発生するとされる大規模災害への備えは、私たち一人ひとりの命と健康を守るために不可欠です。

「もしもの時にどうすればいい?」

「家族や大切な人を守るために、何を備えておくべき?」

「災害時の食事や衛生管理はどうすればいい?」

そんな不安や疑問をお持ちの方へ。今回は、災害時に備えておくべき知識や、被災地での健康維持に欠かせない「食」の安全対策、そしてサンヨウキの保冷ボックス「Zパック」がどのように役立つのかをご紹介します。

1.災害大国日本での「備え」の重要性

日本列島は、地震、台風、豪雨、津波、火山噴火といった多種多様な自然災害が頻発する「災害大国」です。

東日本大震災や熊本地震、近年頻発する線状降水帯による水害など、記憶に新しいだけでも、私たちは幾度となくその脅威を経験してきました。

これらの災害は、多くの尊い命を奪い、家屋やインフラに甚大な被害をもたらし、被災された方々が長期にわたる避難生活や復興への道を歩まざるを得ない現実を突きつけています。

個人の備蓄はもちろんのこと、地域全体、そして企業・団体として組織的な災害ボランティアや炊き出しの準備、支援物資の調達・運搬体制を構築しておくことも、被災地の早期復旧・復興、そして被災された方々が一日でも早く元の生活に戻るための「希望」に繋がります。

今こそ、私たち一人ひとりが、そして企業・団体が力を合わせ、災害に強い社会を築くための「備え」を真剣に考える必要があります。

2.災害時の「食」を守る!炊き出しと衛生管理

被災地での避難生活において、健康を守り、気持ちを支える大きな要素の一つが「食事」です。特に温かい食事は、被災された方々の心を癒し、希望を与える大切な時間となります。

しかし、災害時の炊き出しは、通常の調理環境とは大きく異なります。

・調理設備の制限

冷蔵庫や水道が使えない、電力がないなど、衛生的な調理が難しい環境になりがちです。

・食中毒のリスク

体力や免疫力が低下している被災者の方々(特に乳幼児や高齢者)にとって、食中毒は命に関わる危険をはらんでいます。

このような状況だからこそ、炊き出しを行う際は、より一層「食の安全」と「衛生管理」に気を配る必要があります。

災害時に食中毒が起こりやすい3つの原因と対策

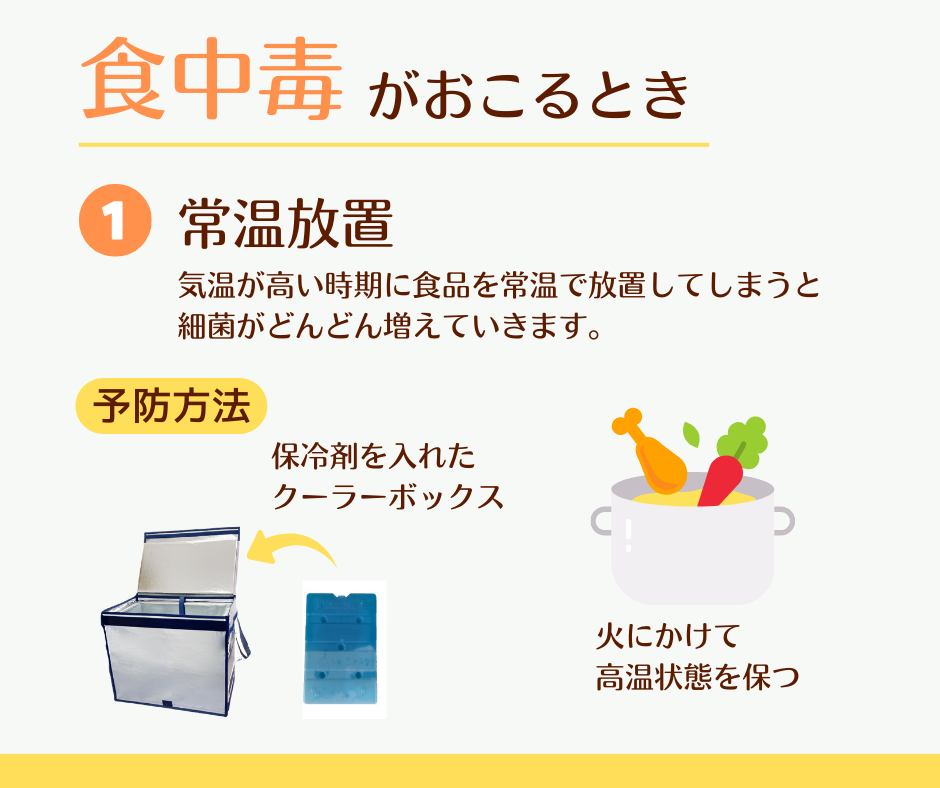

原因1:常温放置による細菌の増殖

調理済みの食品や食材を常温で放置すると、食中毒菌が急速に増殖します。

【 対 策 】

①保冷ボックスと保冷剤(蓄冷剤)の活用

各自治体の炊き出しガイドラインにもあるように、食材や調理済み食品の保存には、必ずクーラーボックスや保冷効果の高いボックスと保冷剤・蓄冷剤をセットで使用し、低温を保ちましょう。

②食材の分別

細菌の交差汚染を防ぐため、加熱用と生食用(野菜など)の食材は、保冷ボックスを分けるか、蓋つき容器などでしっかり分けて保存しましょう。

③十分な加熱

鍋で煮込むなど、高温を保つ調理を心がけましょう。

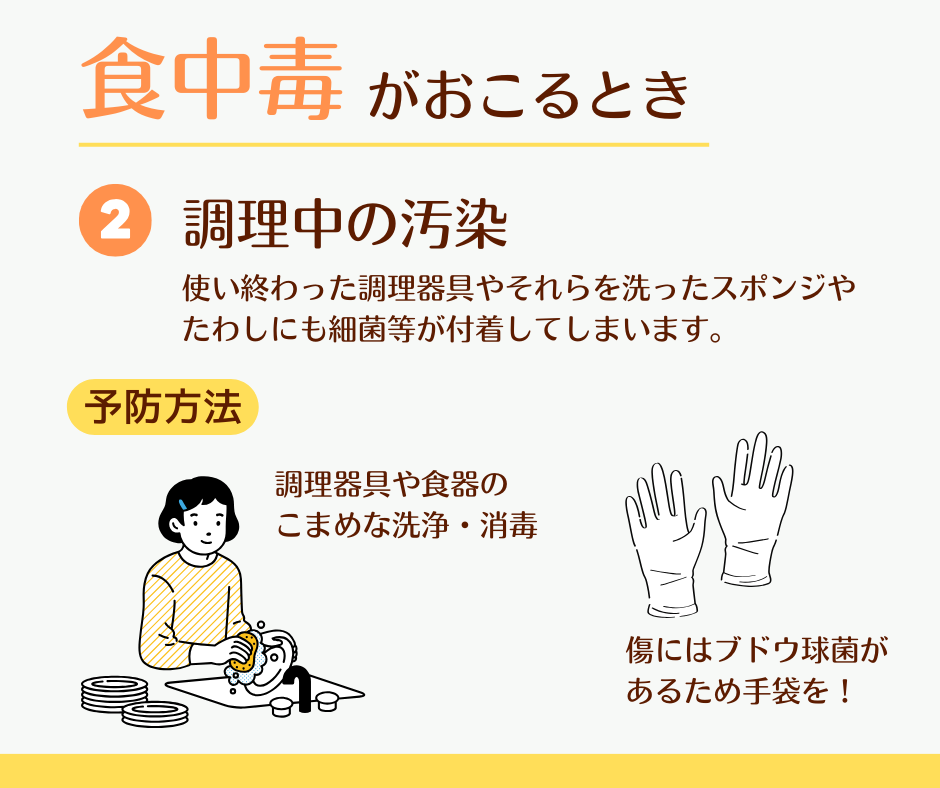

原因2:調理器具や食器からの細菌付着

不衛生な調理器具や食器が、食中毒の原因菌を食品に付着させてしまうことがあります。

【 対 策 】

①器具・食器の消毒

肉や魚介類、生野菜に触れた包丁やまな板などは、使用後必ず洗浄し、定期的に消毒するよう心がけましょう。使い捨ての調理器具や食器を活用するのも有効です。

②徹底した手洗い

手の表面には黄色ブドウ球菌などの食中毒菌が存在します。調理前はもちろん、食材を変える際やトイレの後など、こまめに手洗いを行いましょう。水が使えない場合は、アルコール消毒液やウェットティッシュも活用します。

③傷口の保護

手に傷がある場合は、使い捨ての手袋を使用し、傷口から細菌が食品に触れるのを防ぎましょう。

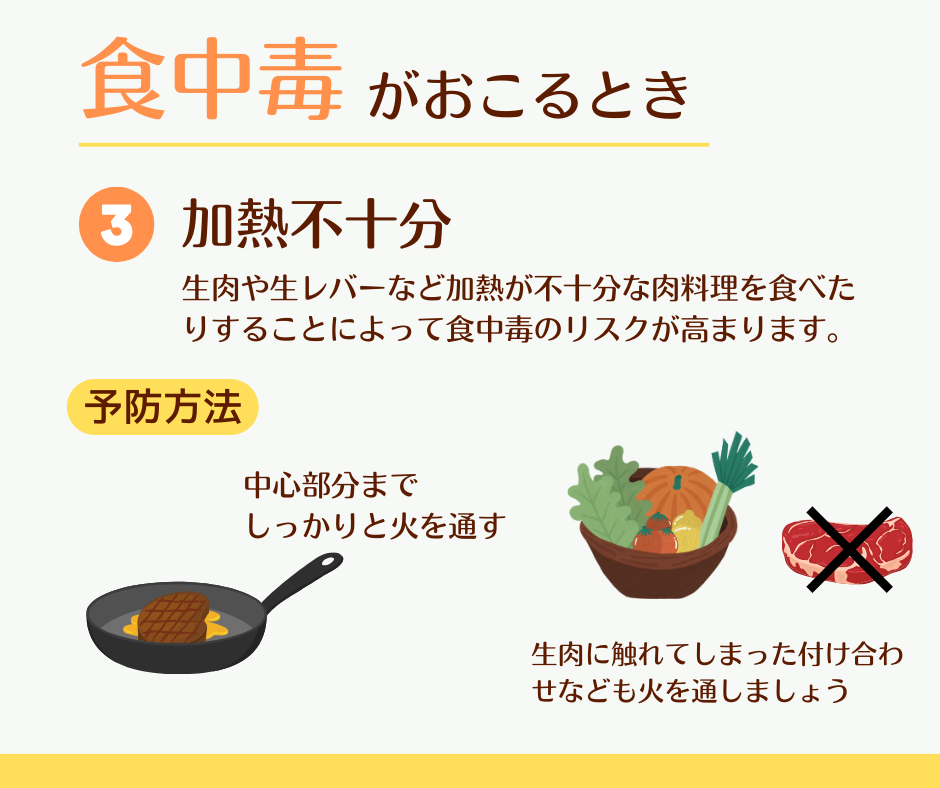

原因3:加熱不十分な食材

特に肉や魚介類など、加熱が不十分な食品は食中毒のリスクが高まります。

【 対 策 】

①中心部まで確実に加熱

サルモネラ菌、病原性大腸菌、カンピロバクターなどの食中毒菌の多くは、75℃以上で1分間の加熱でほとんど死滅します。挽肉やハンバーグ、加工肉などは、中心部までしっかり火を通してください。

②交差汚染の防止

生肉が触れた野菜なども菌が付着している可能性があるため、必ず加熱するか、生食用の野菜とは分けましょう。

3.災害時にこそ役立つ!Zパック活用術

(1) 炊き出し・支援物資の運搬に最適

Zパックの最大の利点は、その軽さです。

例えば、大容量の300Lタイプでも本体重量は約7kg程度。大量の食材や支援物資を運ぶ際に、運搬者の負担を大幅に軽減します。

行きは食材や氷を満載し、被災地で活動を終えたら、空になったZパックをコンパクトに折りたたんで持ち帰ることができます。これにより、帰りの荷物量が減り、同時にゴミだけを持ち帰るなど、効率的な運用が可能です。

また、折りたたんだZパックは、非常に薄くなり保管場所を取りません。災害ボランティアの拠点やキッチンカーなど、限られたスペースでの作業や収納に活躍します。

(2) 停電時の冷蔵庫代わりにも

Zパックは、高機能な断熱材と蓄冷剤の組み合わせにより、長時間の保冷効果を発揮します。

停電が発生した際、ご家庭の冷蔵庫に入っている食品をZパックに移すことで、食品の傷みを遅らせ、しばらくの間食糧を確保することができます。これは、防災備蓄品としても非常に有効です。

(3) その他の予備知識とZパックとの組み合わせ

肉・魚・野菜類は、それぞれ水分が出ないようにビニール袋に入れ、さらに蓋つきの容器に入れてからZパックに保存することをおすすめします。

配膳直前まで食器類には必ず蓋をするか覆いをかけ、Zパックで衛生的に保管しましょう。

また、小型のZパックを複数用意し、食材ごとに分けて使うと衛生的です。

特にZパック75LやCGBOX(コンテナ有の場合)は、重ねて固定できるため、複数のボックスを用意し、食材ごとに分けても安定した状態で効率的に運搬・保管が可能です。

包丁やまな板は、魚用、肉用、野菜用など、食品別に分けて使うことが食中毒防止に繋がります。色付きのテープなどで区別すると分かりやすいでしょう。

4.まとめ:Zパックが「もしも」を支える

災害はいつ、どこで起こるか予測できません。しかし、事前の準備と正しい知識があれば、不安を軽減し、被害を最小限に抑えることができます。

サンヨウキの保冷ボックスは、業務用としても災害時用としても、しっかりとした保冷性能と品質でお届けします。ボックス容量や保冷時間に応じて、冷蔵状態を維持するために必要な氷や蓄冷剤量の目安もお伝えできますので、お気軽にご相談ください。

「備えあれば患いなし」

災害時の知識を少しでも多く身につけ、保冷ボックスを有効活用することで、あなた自身、そして大切な人の命と健康を守る準備を始めてみませんか?